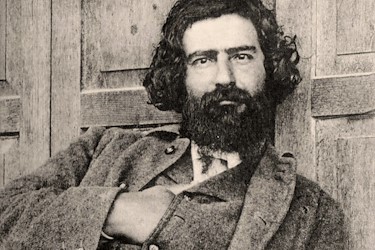

Giovanni Segantini - Magie des Lichts

Christian Labhart , Switzerland, 2015o

Artist, anarchist, drop-out, paperless immigrant: Giovanni Segantini was all of this. He created, usually under the open sky, monumental, idealized alpine landscapes. The film offers insight into his difficult childhood and upbringing, shares his inner processes and crises as a painter, as well as his contradictory dealings with motherly love and eroticism – and ultimately his desperate struggle against death.

Christian Labhart, der Zürcher Dokumentarfilmer, ist von Segantinis Leben und Werk gleichermassen fasziniert, ergriffen sogar, wie er sagt. Das merkt man seinem Film an, der die raumfüllenden Bilder des Malers mit historischen Orten und Naturaufnahmen kombiniert. Aus dem Off erklingt getragene Musik, dazwischen liest Bruno Ganz aus Segantinis Tagebuch, Mona Petri trägt Ausschnitte aus der Biografie von Asta Scheib vor. Dabei wird eine Menge Pathos produziert, aber das Werk des Malers kommt zu wuchtiger Wirkung.

Jean-Martin BüttnerGiovanni Segantini (1858 – 1899), einst als Genremaler verklärender Alpenidyllen abgetan, wird vom Schweizer Dokumentaristen Christian Labhart auf faszinierende Weise neu entdeckt als Naturmystiker und visionärer Lichtzauberer. Ein Künstlerporträt, das den kreativen Impulsen nachspürt. Schilderung eines entbehrungsreichen Lebens, dem die künstlerische Selbstermächtigung mit großer Passionsgeste abgetrotzt wird.

Rainer GanseraGalleryo